МОСКВЕ 850 ЛЕТ

С архитектором, социологом, культурологом

Вячеславом Глазычевым беседует наш корреспондент Ирина Прусс.

Редакция благодарит директора Архитектурного

научно-исследовательского музея имени А. В. Щусева Владимира

Александровича Резвина и заведующую отделом научных фондов

музея Дину Александровну Тюрину за проявленную ими отзывчивость

при подборе материалов для оформления этого интервью.

Прусс Ирина: Недавно я наткнулась в своем

архиве на Вашу рукопись двадцатилетней

давности о том, как превратить Москву в коммунистический

город. Помните тот свой труд?

Глазычев Вячеслав: Конечно. Двадцать лет

назад у меня появилась очень забавная возможность взять

и сказать о Москве почти всю правду. С самых верхов по этажам

власти спустился ко мне как заведующему сектором Института

теоретических проблем советской архитектуры — страшное

дело! — заказ: вынь и положь путь к образцовому коммунистическому

городу. Поскольку это был заказ сугубо идеологический, ожидались

одни словеса. А я взял и как бы прочел это всерьёз. И стал

рассуждать: что такое коммунистический город? Это самый

хороший город, самый комфортный. А что такое комфорт? И

дальше уже цепочка технологических рассуждений. А кончилось,

разумеется, сакраментальным: почем килограмм комфорта?

|

|

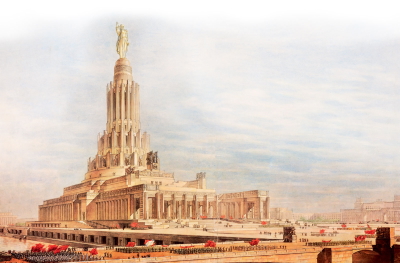

Проект Дворца Советов, 1946 год Б.

Иофан. В. Гельфрайх.

|

Как сейчас помню, коммунизм в Москве 1976 года у меня стоил

что-то около 640 миллиардов тогдашних рублей, а тот рубль

по покупательной способности на внутреннем рынке действительно

был равен доллару, только выяснилось это несколько позже.

Самое смешное, что эта сумма оказалась похожей на правду,

если иметь в виду именно то, что я тогда имел в виду, то

есть современный город, в котором удобно и не противно жить.

Ну слегка я занизил цифру — что-то тогда не учёл, чего-то

просто не знал... Чиновники пять раз от ужаса перед тем,

что эту цифру надо показать начальству, просто теряли мой

отчет и с тихой надеждой в голосе спрашивали: больше у вас

нет экземпляров? Как нет, бодро отвечал я, пожалуйста; я

их тогда сделал штук сто пятьдесят.

Прусс Ирина: К тому времени образ города

будущего уже сложился; несколько идеологем, несколько мифологем,

всё это как бы склеилось в такой официально принятый расхожий

штамп. Ваша работа, помнится, этот штамп кое в чём поломала.

Какие из высказанных тогда идей кажутся вам наиболее плодотворными?

Глазычев Вячеслав: Во-первых, выстраивая

свой комфортабельный город, я шёл не от условной человекоединицы,

которой положено было дать в зубы столько-то метров того-то

и того-то. Я шел от реального семейного очага. От некоторых

социальных потребностей бытия, а не только медикофизиологических,

как было тогда принято. И потребности я задавал на уровне,

скажем, среднеанглийском. Кстати, наш уровень — в проектах,

разумеется, — тоже не был так уж низок. Я мог опереться

на лучшее, что тогда делалось в советском градостроительстве:

на тогдашние «атомграды». Там и средств тратилось

больше, и — что самое изумительное — соблюдались

нормы. Они оказались вполне приемлемыми: сколько на душу

населения должно приходиться квадратных метров жилья, торговых

площадей, сколько школ, зелени, клуба, кино, пляжа и так

далее.

|

|

Панорама Москвы с проектируемым Дворцом

Советов A. Веснин, B. Веснин.

|

Новым было и понимание города как среды общения, и что

это в нем дорого, ценно. Это тогда признавать никто не хотел.

Города рассматривались как место для спанья между двумя

рабочими днями, не более того. Сказать, что город —

это его культурный слой, было, конечно, возмутительно.

Ну и, наконец, по-моему, впервые в нашей стране было четко

заявлено, что определить технологию выстраивания и перестраивания

города без «туземцев» — тех, кто там живет,

— в разработке и реализации программ никак нельзя.

Коммунистическая фразеология очень помогала это сформулировать

— и крыть нечем.

Вот, по-моему, три кита, на которых держалась и благодаря

которым обретала некоторый смысл та работа двадцатилетней

давности.

Прусс Ирина: Ну и как, естественное развитие

города хоть в какой-то мере шло в намеченных той работой

направлениях? Например, город действительно рос от семейного

очага?

Глазычев Вячеслав: Нет, до перестройки ничего

нового не происходило; наоборот, усугублялись старые проблемы,

потому что сохранялись старые градостроительные подходы.

Город все больше превращался в скопище спальных районов.

А вот в последние десять лет и семейный очаг начал заявлять

о себе как о подлинной единице городской жизни, и резко

выросла сфера, потенциально создающая Пространство общения,

и проклюнулись первые, пусть слабые-слабые, ростки интереса

самих жителей к дальнейшей судьбе если не города в целом,

то хотя бы их дома.

|

|

Эскизный проект герба Москвы; Д. Осипов,

1924 год.

|

Но двадцать лет назад мне многое просто в голову не могло

придти.

Под сосулькой

Прусс Ирина: Чем вас особенно удивила

Москва с тех нор?

Глазычев Вячеслав: Происходит то, что тогда

предвидеть было невозможно: возрождение центра. Это, в самом

деле, нельзя было предсказать кроме как в самом примитивном

музейно-реставрационном варианте. Но я твердо знал, что

средств на это не будет. Не было механизмов, опираясь на

которые можно было бы такую задачу ставить.

|

|

Архитектурная композиция, 1919 год

И. Ладовский.

|

Прусс Ирина: Вы писали: нужно вытеснить

из центра жилье, оставить там офисы и всякую культуру —

театры, кафе и так далее.

Глазычев Вячеслав: Ну да, это сейчас и происходит.

Жилье вытесняют, потому что место дорогое, его выгоднее

отдать под офисы. Бедные конторы оттуда тоже выдавливаются.

Против лома нет приема. Более того, в жестко экономическом

смысле это правильно. Выдавливание слабых сильными, бедных

богатыми, экстенсивного интенсивным — это нормальный

процесс. Другое дело, что жестко экономический смысл —

не единственный; но пока правит бал он, и никаких противодействий

нет, потому что некому противодействовать. Для этого же

необходимо городское сообщество...

Прусс Ирина: И места в центре покупают—вышибают

себе отдельные преуспевшие дельцы? Здесь один, а рядом совсем

другой, из другого клана?

Глазычев Вячеслав: Да, но они между собой

сговорятся. Сейчас очень важно, чтобы они договорились друг

с другом. Чтобы от мраморного крыльца одного к мраморному

входу другого не вела глушь и лужа. На днях, проходя случайно

по Старомонетному переулку, я вдруг увидел очаг цивилизованной

Москвы: отреставрирован, приведен в чувство квартал, а не

дом.

|

|

Проект Дворца Советов, 1931 год Л.

Вышинский.

|

Пока у нас мало таких богатых людей, которые покупали бы

себе не квартиру — две в доме, не дом, а квартал. Но

на «нейтральной территории» появились другие

игроки: торговля, сфера обслуживания — они ищут себе

пазухи и зазоры. Они заполняют бывшую мертвую ткань, они

её оживляют. Количество пустырей, запущенных полуподвалов

в центре стремительно сокращается. И происходит слипание

центра обратно в нечто интегрированное — каким он был

лет восемьдесят тому назад.

Мы все тяжко и по-разному учим азы экономики, азбуку менеджеризма.

Резко выросла мобильность: сегодня он издает книжки, завтра

это становится невыгодным — он в Италии покупает наклейки

на тетрадки. Все, что страна проходила сто лет назад (и

— надо признать — не была слишком хорошей ученицей),

сейчас мы проходим гораздо быстрее. В азбуке муниципальной

и градостроительной политики есть свои универсальные законы,

которые неплохо иметь в виду в этом нашем беге на очень

длинную историческую дистанцию.

Есть бесконечно важный закон современной городской жизни:

общение вынесено из дома в публичное пространство —

кафе, ресторан, клуб. Наши маленькие квартиры непригодны

для этой цели. Это, как у нас часто бывает, образ жизни

дворян на щепотке крупнопанельных квадратных метров. Пока

погоня за сверхприбылью приводит к городским парадоксам:

изобилие бесконечно дорогих ресторанов, которые дерутся

друг с другом за богатых клиентов, а молодежи и людям среднего

достатка собираться практически негде. Огромное поле деятельности,

и рано или поздно возникнут доступные клубы, дешевые кафешки.

Появились «русские бистро» — не так чтобы

совсем дешево, но все же за десять тысяч можно съесть пирожок

и что-то выпить, там чисто и аккуратно. Это уже, я считаю,

большой сдвиг.

|

|

Проект Дворца Советов, 1933 год В.

Щуко и В. Гельфрайх.

|

А самый универсальный закон современного города (хотя пока

он у нас не работает) таков: он не строит свою экономику

на производстве. Во всем мире города сбрасывают производственную

среду, ставшую в этом своем качестве ненужной, под какую-нибудь

культурно-клубную деятельность, под интеллигентские глупости.

В основном за счёт самих делателей, но при поддержке федеральной,

муниципальной, третьего сектора — всяких фондов, Это

превратило огромные промышленные пустыри внутри старого

города в живые культурные очаги. Такого у нас пока даже

в сознании нет.

Промышленность из старых городов бежит сама — ее никто

там не поддерживает, ей нечего делать. Прекрасный пример

— Детройт, в котором стоит памятник программе развития

города. Больше двадцати пяти лет назад была принята эта

программа выдергивания себя за волосы из полного развала

и обреченности. Был наш советский город — рабочий,

инженерный, весь вокруг своих заводов. Это все рухнуло:

неэффективно, дешевле купить японские автомобили. Муниципалитет

привлек консультантов, и стали вместе анализировать, что

происходит. Утекают налогоплательщики, утекают все, кто

мог бы город двигать. Значит, надо создать некую привлекательность

именно для этих людей.

Началась мощная программа превращения индустриальных площадей

в культурные центры. Фестивали, выставки, конкурсы, конференции

и всякая как бы непроизводительная деятельность. Ходили

по штабам корпораций, в глаза заглядывали, уговаривали каждого

в отдельности — любой ценой разбудить хоть какую-нибудь

жизнь. Удалось, закрутилось. Одновременно стали полностью

перевооружать технокомплекс на высокие технологии с опорой

на интеллектуальный потенциал научных институтов, которые

раньше обслуживали производство вроде наших отраслевых НИИ.

|

|

Проект памятника революции, 1921 год

И. Фомин.

|

Я знаком с одним участником той программы, который сейчас,

между прочим, занят в двух крупных городах тем же самым,

— в городах, которые нам со стороны кажутся вполне

благополучными, — в Вене, например. Потому что Вена

теряет кровь, превращается в «bon-bon и Моцарт».

Из ремесел выдавливается бижутерия, оптика, музыкальные

инструменты — в других местах все это делают лучше

и дешевле.

Короче говоря, старые города теряют энергию. Время от времени

это происходит со всеми. Но теперь есть профессиональная

работа: помогать тем, кто желает вылезти.

|

|

Китай-город. Проект воссоздания застройки

северной стороны Никольской улицы.

|

Еще один любопытный пример. Старый, всем известный в основном

по художнику Вермееру город Дельфт впал в тоску: кроме университета,

который жил тоже скорее худо, чем хорошо, все разваливалось.

Дельфт сумел себя вытянуть на своей слабости: город стоит

на очень плохих грунтах — он создал всемирный центр

по работе со слабыми грунтами. Koгрессы, конференции, семинары,

обучение. Приезжий покупает, ест, ночует. Главное, чтобы

ночевали, главный девиз сегодня — не туризм, а туризм

с ночевкой, только он дает городу деньги, а не отнимает

их... Мотор заработал, начал гнать кровь.

И второе, на чем Дельфт вернул себе благосостояние, —

это ж надо было такое придумать! — на обучении французской

кухне поваров из Юго-Восточной Азии. Французы не догадались,

а голландцы догадались, создали такой учебный центр, пригласили

французских преподавателей, а теперь вся Юго-Восточная Азия

учится у них готовить по-французски. Как бы анекдот, но

очень серьёзный.

|

|

Величайшие здания мира. Проект Дворца

Советов (И. Атаров, 1940 год) на фоне Эйфелевой башки

(Париж) и Эмпайр статс билдинг (Нью-Йорк).

|

Слегка утрируя, можно сказать, что происходит возврат к

средневековой технологической культуре: промышленность —

за городом, где и земли дешевле, и условия благоприятнее.

Мануфактуры и у нас, и в Европе были вне города. В этом

смысле политика сохранения ЗИЛа и АЗЛК в городе порочна

в принципе, хотя ясно, что усилия предпринимаются из лучших

побуждений. Понятен страх: сто двадцать тысяч горожан вдруг

оказываются без работы. Но возможна другая политика: перехватывать

инициативу и работать на опережение ситуации, а не продолжать

безнадёжное дело. Ну, допустим, в жизни всё сложнее, чем

в законах...

Пока у нас никакой серьёзной политики, государственной

или муниципальной, в этом направлении нет, но жизнь идет.

Все городские менеджеры — тяжелые пахари, других просто

не бывает, и нечестно говорить иначе. Но одни всю жизнь

пытаются выбраться из-под сосульки, другие находят в себе

силы искать какой-нибудь способ, чтобы эти сосульки не образовывались.

В муниципалитеты приходит новое поколение; иногда вдруг

при этом происходит возврат к старому, но чаще — резкий

рывок вперед.

|

|

Проспект Дворца Советов. Проект Б.

Иофана, В. Щуко и В. Гельфрайха, 1940 год.

|

Хотя бы потому, что новые люди мысленно перетряхивают все

городское хозяйство. Они гораздо образованнее своих предшественников.

Они могут дров наломать, но мыслят совершенно другими рисунками.

Как экономисты и как менеджеры. Городское хозяйство есть

хозяйство, а не набор отраслевых функций. Хозяйство должно

работать, его кровью являются деньги — вот от чего

все идет, а не от того, что текут крыши, хотя текущие крыши

могут и задушить. Точка отсчета другая. Это в меня вселяет

умеренный оптимизм. Я вижу, я свидетельствую, что происходит

обновление крови.

Поздравляю: нету такого города...

Прусс Ирина: А как вы себя чувствуете

сегодня в городе Москве?

Глазычев Вячеслав: На самом деле, города-то

ещё и нет, он не отпочковался от своей столичной функции.

Это вечная драма столичных городов. Я вот хорошо изучал

Вашингтон, который как город существует всего лет двадцать,

не больше. Было типично советское поселение, управляемое

комиссарами Конгресса. Двадцать лет назад в нём ввели самоуправление.

Сверху. Нам изучать Вашингтон очень полезно. Всё похоже.

|

|

Здание аэровокзала. Д. Чечулин, К.

Каурков. 1934 год.

|

Отпочкование города не происходит, потому что у нас есть

мэрия; есть префектуры как ее подотделы, а дальше нет ничего,

кроме чисто номинальных мальчиков для битья.

Прусс Ирина: Города нет, пока нет самоуправления?

Глазычев Вячеслав: Конечно, потому что нет

горожанина. У нас и вообще городов нет. И не было никогда

в российской истории. Ну Новгород, может, и был — трудно

сказать. У нас не города, а поселения городского типа разного

размера.

|

|

Проект Народного комиссариата тяжелой

промышленности на Красной площади. А. Фомин, П. Абросимов,

М. Минкус, 1934 год.

|

Что такое горожанин? Налогоплательщик и субъект владения

городом, а не только объект управляющего воздействия. У

нас есть всероссийская элитная тусовка. В городах среднего

калибра, на 400— 500 тысяч, элита хотя бы персонально

друг друга знает. Возникает такое поле, которое может порождать

городское сообщество. Впрочем, может и не порождать. Любой

столичный город в этом отношении ущербен, он разобщает.

Он сильней представлен как столица.

Эти две ипостаси, столичная и городская, с трудом разделимы,

но такое разделение возможно. Только его надо специально

производить, выращивая горожан и их сообщество, как это

делается и в Европе, и в Америке. Пока такой политики не

просматривается, и нынешнее руководство к ней вовсе не тяготеет.

|

|

Реконструкция Сухаревской площади.

Проект И. Фомина. 1934-1935 годы.

|

Прусс Ирина: А зачем в старых европейских

городах нужна такая работа? Там это сообщество и так есть?

Глазычев Вячеслав: Ничего подобного, во многих

местах его не было. Со времен средневековья произошло огосударствление

муниципальной жизни. Города, с одной стороны, задавила мощь

ставшего сильным государства, с другой — рвала на части

индустриализация, потом это усилили войны. И только в шестидесятые,

когда отошли от войны, началась контрреволюция городов против

государства. И жителей городов — против монополии чиновников

на управление городом. Почти во всех больших государствах

отношения горожан и государственной власти — до сих

пор нерешенная проблема.

Прусс Ирина: Выгодно иметь самоуправляющийся

город?

Глазычев Вячеслав: Чисто экономически это

в конечном счете снижает неизбежные социальные выплаты,

дотационное бремя бюджета. Собственника жилья выгоднее иметь,

чем нанимателя. Ассоциированных нанимателей выгоднее, чем

неассоциированных. С точки зрения менеджера, это себя показало

ещё и повышением качества управления. В Вашингтоне за пятнадцать

примерно лет само появление так называемых согласовательных

советов, как считают эксперты, улучшило качество инвестиционных

проектов на 10—12 процентов. Наконец, в социальном

плане: обогащение социальных связей, новые вне-профессиональные

возможности для самореализации улучшают здоровье, социальный

климат, уменьшают преступность. Соответственно уменьшается

и нагрузка на бюджет. Так что это выгодно. Не от любви делят

власть с сообществом и терпят его. Сначала с сопротивлением

— никакая бюрократическая структура по природе своей

не хочет делиться функциями. Всё, что не она, хуже, чем

она. Это было преодолено.

|

|

План Москвы. С. Шестаков, 1921-1925

годы.

|

Городское сообщество проявляет себя по-разному. В Америке

это прежде всего соседство, в Европе его не очень-то и знают.

Здесь граждан объединяют разного рода клубы: садоводов,

филателистов, любителей животных и так далее. У нас вроде

ассоциаций всяких тоже немало, но они нигде не представлены

как лоббирующая сила, как субъект городской политики. Они

себя не осознали в этом качестве, кроме историко-охранных

или экологических движений. Других движений нет.

На самом деле, мы за десять лет пробежали безумно много.

Во-первых, появляется, пусть незначительная, но часть народонаселения,

которая решает свои проблемы сама. Она обучается и начинает

обучать других. И даже испытывать потребность в квалификации.

Это, конечно, меньшинство, но ведь самое ценное, активное

меньшинство. С каждым из них связано около десятка людей,

на которых они влияют самим фактом своего существования.

Второе: худо-бедно разучили понятие «бюджет»

в реальном смысле. Экономическое понимание начинает замещать

чисто предметное, вещное, отраслевое. Медленно, трудно,

туго — но сдвигается.

|

|

Идея разделения Москвы на зоны, Ле

Корбюзье, 1930 год.

|

Наконец, формируется огромный слой сферы обслуживания,

который вобрал в себя структурную безработицу. Когда говорят

о среднем классе — простите, детский наив, на это нужны

поколения. Но сфера деятельности среднего класса кристаллизовалась,

начинает укрупняться, отстраиваться — уже не просто

ниша, а живая динамичная структура.

Прусс Ирина: Значит, Москва на подъёме?

Глазычев Вячеслав: Она одновременно на всех

витках. С одной стороны, оживление экономическое и культурное,

от дансингов до множества новых театров, которые худо-бедно

живут. Тут город на подъеме. А вот вся система жизнеобеспечения

на спаде. Это разнонаправленные векторы — тоже ничего

уникального, бывало в жизни других городов и не такое. Наше

положение усложняется одномоментностью катастрофы в огромных

жилых массивах.

Закон собственной двери

Глазычев Вячеслав: Я уже говорил о непреложных

законах городского существования, которые повсюду действуют

одинаково. Первый из них — закон жизнеспособности жилой

части городской среды. Самый жизнеспособный — какой-нибудь

Мышкин, город с усадебной застройкой. Он несокрушим, он

может только погореть и заново отстроиться. Колодец есть?

— Вода есть. Крыша есть? Прохудится — я сам её

починю. Плохо ли, хорошо, но починю. Город из усадеб устойчив,

он требует минимума средств на поддержание.

|

|

Москва — парабола. Н. Ладовский.

1932 год.

|

На другом полюсе стоит дорогая усадьба, тот же Мышкин,

только для богатых. И ещё — то, что называется кондоминиумом:

многоэтажный дом с эффективной системой охраны и обслуживания

для богатых людей, предпочитающих городской образ жизни.

Мы настроили дорогие кондоминиумы и выдаем их за якобы

дешевое муниципальное жилье. Соответственно: лифтовое хозяйство

безумно дорого само по себе, в содержании, в потреблении

энергии; подъезды — безумно дорого, потому что вандализм,

тепло выдувает, энергии на отопление и освещение идёт много.

Крыши безумно дорого содержать и чинить, потому что они

высоко, нужно специальное оборудование. Если всё это суммировать,

мы получаем самое дорогое в мире жильё. После идиотизма

шестидесятых годов, форсированного социал-демократами, когда

повсюду увлекались таким строительством, от этого отказались,

никто больше так не строит — по холодному социальному

и экономическому разумению.

Этот градостроительный принцип сформулировали как социальный

закон в гениальном городе Торонто: в муниципальных домах

каждое жилище должно иметь свой вход с улицы. Высота дома

этим уже ограничена максимум пятью этажами: двухэтажная,

а над ней трехэтажная квартира. Появилась самостоятельная

дверь — исчез подъезд; на 40 процентов упала мелкая

преступность, потому что подъезд — её главная арена.

На 30 процентов упали потери от вандализма. Более тонкие

социальные последствия: уже давно зафиксировано, что в таких

условиях жизни растет чувство собственного достоинства,

тяготение к образованию, квалификации и тому подобное. Такой

вот «закон собственной двери».

|

|

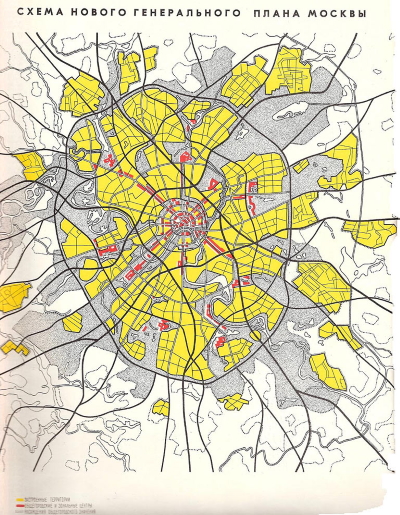

Генеральный план Москвы 1935 года.

Н. Семенов, С. Чернышов.

|

И ведь действительно экономичное жильё, заранее рассчитанное

на то, что рано или поздно оно перейдет в собственность

— и под ответственность — жильцов; они привыкают

к этому. Это мои 60 метров крыши, я могу их чинить. Мы стояк

сами не можем починить, он общий на девять — семнадцать

этажей; а в таком доме — можно. Делали это умные люди,

много лет ругались и спорили, утвердили, двенадцать лет

это действует. Социологи всего мира изучают опыт. На самом

деле — классический английский дом, всего-навсего переведенный

в категорию муниципального жилища. Лучшего способа совместного

проживания в городе не существует.

Прусс Ирина: Ну небоскрёбы Нью-Йорка тоже

никто сносить не собирается...

Глазычев Вячеслав: Там живет не самая бедная

публика. Кстати, мелочь: там всегда только один подъезд

— его удобно охранять. У нас категорию безопасности

вообще никто не рассматривал в жилом строительстве, и мы

получили самое опасное жилье.

Вот теперь, когда прошло время и пятиэтажки свое отслужили,

мы можем сказать, что лучшее в районах хрущоб. Что худшее

— все знают. А что лучшее? Сама их пятиэтажность. Деревья

выросли — равны домам по величине. Все огрехи скрыты.

Обжито, обустроено, тропки проложены...

|

|

Генеральный план Москвы 1926 года.

|

Новые высотки на их месте — опять лоббизм строительного

комплекса. Экономия места? Но семнадцатиэтажные дома надо

ставить шире, чтобы со всех сторон было какое-то пространство,

и такая расстановка съест значительную часть якобы выигранной

площади. Насосные станции надо менять. Электростанции надо

менять. И трубы к ним надо менять. А ведь делают вид, что

мы на старом, на том же самом, — враньё, это невозможно.

Так что мы теряем все преимущества пятиэтажности и получаем

очень дорогое низкокомфортное жилье.

Прусс Ирина: Почему на этом месте не построить

пятиэтажки, только лучше спланированные?

Глазычев Вячеслав: А кто это будет делать?

Конкурирующая фирма? Их почти нет, они все почти вымерли.

Чисто московская ситуация. Нигде в стране больше домостроительный

комплекс никто не поддерживает. Кто лёг — тот лёг.

Кто строит — тот строит. Строить жилье того же уровня

комфорта в два-три раза дешевле.

|

|

Схема Москвы. 1947 год.

|

В Калиниграде я получил настоящую задачу; я ждал этого

мига и не верил, что до него доживу. Реальный застройщик,

бывший директор ремстройтреста, всё знающий, всё проходивший.

Строит коммерческое жилье. Денег у него нет, он может собрать

их с будущих владельцев. Для чего должен «Продать

проект». И он формулирует задачу: поднимите мне стоимость

недвижимости. Не сделайте мне красиво, а поднимите стоимость.

В условиях острой конкуренции, в которой он живет, просто

так он цену поднять не может, он должен поднять комфорт.

Речь идет не о сотнях — накинуть бы долларов двадцать

за метр. И начинается у нас с ним замечательный разговор:

ему надо переосмыслить понятие комфорта и потом объяснить

клиенту, что тот за небольшую переплату получает нечто действительно

лучшее из всего возможного.

|

|

Китай-город со стороны Новой площади,

Лубянки и Театрального проезда. Архитектор Е. Пахомов.

|

Прусс Ирина: А можно предотвратить распад

жилых массивов вот так, целыми кусками, когда одновременно

летит всё — и трубы, и электричество, и стены? Картина-то

жутковатая получается...

Глазычев Вячеслав: Противодействовать этому

начнут только тогда, когда поймут, что происходит, и людей

охватит конструктивное отчаянье. Во всем мире так происходит,

именно и только так. Ничего изобретать не надо. Что было

в каком-нибудь Манчестере или Бруклине, теперь будет у нас.

И везде выход обнаруживался, когда энергичная часть людей

в отчаяньи начинала действовать: лоббировать какие-то решения,

делать что-то сами. Хотя у нас, конечно, сам тип застройки

отнюдь не способствует каким-то формам самоорганизации и

самодеятельности: сообщество из двухсот семидесяти пяти

квартировладельцев — вещь почти невозможная...

|

|

Генеральный план Москвы. М. Посохин.

1971 год.

|

Я вот перевёл

книжку, которую по идее у нас должны бы расхватать,

но по причине полного равнодушия наших соотечественников

ко всему миру не расхватывают. Что им, в самом деле, «Город

в Америке»? Но там подзаголовок: «Жители

и власть». Книга описывает 25 лет опыта в решении

абсолютно тех же самых проблем.

А на кухнях будут только готовить...

Прусс Ирина: Какой Москва будет, по-вашему,

еще через двадцать лет?

Глазычев Вячеслав: Я бы рискнул такой вот

картинкой, несколько странной. Вполне цивильный, по-западному

выглядящий центр города, не только деловое сити, а в широком

смысле. Нормальный городской центр, причесанный, ухоженный,

все будет в порядке. Не вижу никаких противопоказаний.

|

|

Проект мавзолея Ленина. 1924 год.

А. Щусев.

|

Резкий перепад между секторами жилого массива. Двадцать

лет назад мне не могло прийти в голову, что начнется расслоение

города по естественным критериям кошелька. Мы очень быстро

пошли в этом направлении, и уже ясно выделились районы,

которым суждено стать трущобами в ближайшем будущем. С экологической

точки зрения это могут быть неплохие места, но по социальному

составу… Здесь нет необходимой концентрации людей,

способных подхватить наше безумно дорогое жилое хозяйство

из слабеющих рук городских властей, поддержать его. Такие

люди стекаются в другие точки.

Ещё через двадцать лет такие провальные зоны будут не пятнышками,

как сейчас, а пятнами. Они, вроде Марьиной Рощи нашего детства,

будут иметь железную репутацию, сами себя будут воспроизводить.

И будут относительно благополучные, огороженные — не

буквально, а во многих смыслах — зоны, причем география

их во многом будет случайной, лишь частично мотивированной

исторически, экологически, символически. Здесь — достаточно

крепкие и очень разные кондоминиумные образования. Я уверен,

что появятся монопольные держатели недвижимости и многие

вернутся от собственности к новой аренде квартир —

чтобы забот не иметь.

|

|

Многофункциональный общественно-деловой

центр в районе станции метро «Юго-Западная»,

архитектор М. Кузьмин. 80-е годы.

|

И наконец, как раз к этому времени возникнут, наверное,

очажки противостояния распаду, самовосстановления в прежних

спальных районах. Ещё только очажки. Хотя скорость всего

так велика и сдвиг поколенный столь стремительный, что наверняка

это будет быстрее происходить, чем сегодня кажется. По нарастающей.

Острая нужда в бедном муниципальном жилье в Москве, очевидно,

уменьшится: население стареет, рождаемость падает. Это в

какой-то степени может смягчить травму. У муниципалитета

всё-таки будут какие-то средства, чтобы поддержать жилье

на минимуме, и я мечтаю о том, что найдутся некоторые средства

поддержать очаги самовосстановления.

|

|

Комплексная реконструкция Тверской

улицы. Поперечный разрез подземного перехода. Проект

мастерской А. Ахмедова.

|

Прусс Ирина: По вашему ощущению, тот срез

полуприватной-полуклубной кухонной жизни, который всегда

отличал Москву, идет на спад?

Глазычев Вячеслав: Да.

Прусс Ирина: И обречён?

Глазычев Вячеслав: Мне кажется, да. Он неотделим

от своей вынужденности. Он не естествен. В новой московской

жизни волей-неволей начнется формирование настоящих гильдий

как цехов, защищающих права, страхующих, представляющих

настоящие интересы, а не занятых воображаемым спасением

человечества. Коллеги будут всегда. Я говорю о новом качестве

общения. Ни соседство, ни школы не могут быть организатором

новых форм ассоциаций. Значит, это цех и клуб.

|

|

Архитектурно-пространственное предложение

по строительству 1-й и 2-й очередей Московского международного

делового центра в Сити».

|

Так или иначе, мне очень любопытно наблюдать за поколением,

в котором я хоть что-то понимаю, — лет тридцати с небольшим;

в тех, кто моложе, я вообще ничего не понимаю. Это терра

инкогнита.

И это хорошо.

|

|

Предложение по перекрытию Старого

Гостиного двора. Интерьер.

|

|